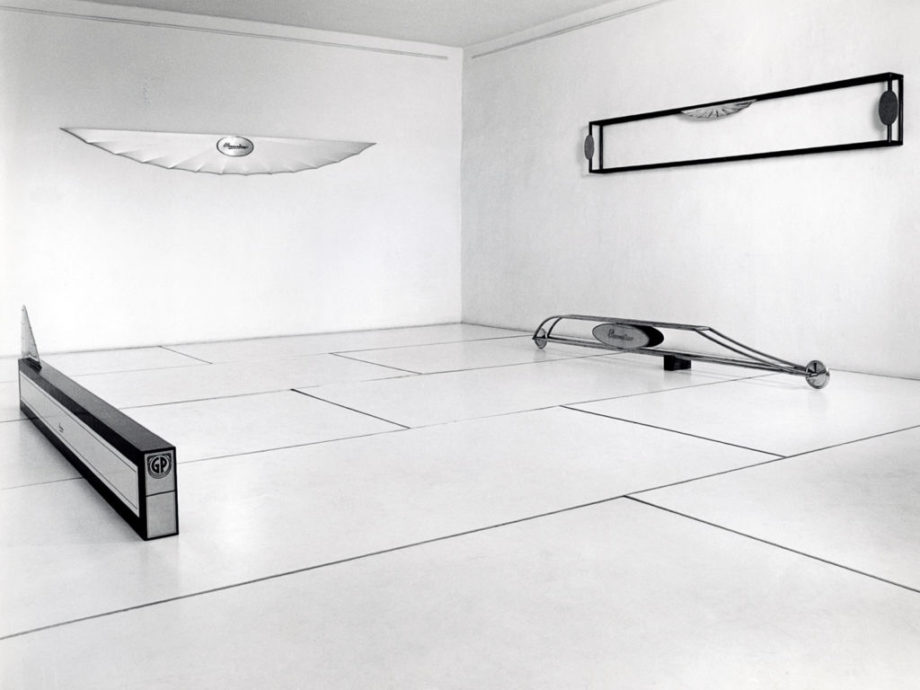

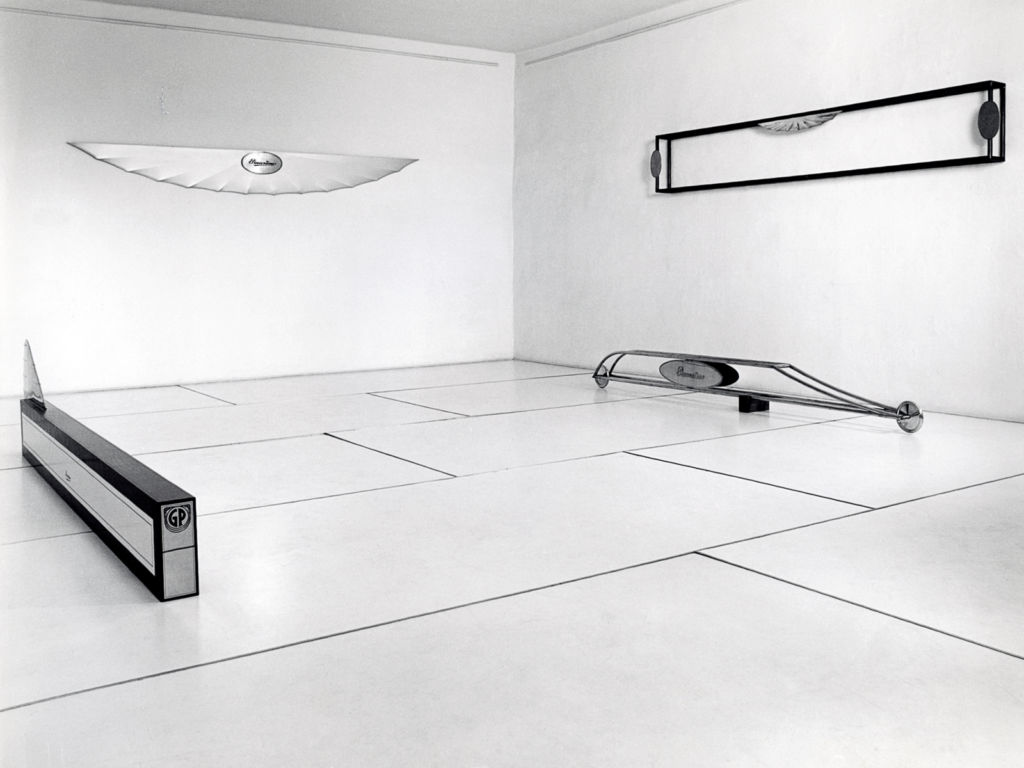

GIANNI PIACENTINO

Biografia:

Nato a Coazze (TO) nel 1945, vive e lavora a Torino

Mostre personali:

1972

Galleria LP 220, Torino

1988

Castello di Rivara-Centro d’Arte Contemporanea

Mostre collettive:

1988

Ottavo piano, Galleria LP220, Torino

1990

65-75. Aspetti e pratiche dell’arte europea, Castello di Rivara-Centro d’Arte Contemporanea

1993

Room installations, Castello di Rivara-Centro d’Arte Contemporanea

Bibliografia:

Gianni Piacentino, 1988. Testi di R. Barilli, E. Di Mauro, Ed. Castello di Rivara

65-75. Aspetti e pratiche dell’arte europea, 1990. testi di G. Magnani, Ed. castello di Rivara

Poster: Gianni Piacentino

Testo di Renato Barilli, tratto dal catalogo edito dal Castello di Rivara, Gianni Piacentino, 1988

Quando Gianni Piacentino cominciò a mostrarsi in pubblico, attorno al 1965, era molto facile scambiarlo per un minimalista di casa nostra, , proteso a ricalcare in modi pedissequi le forme elementari del movimento statunitense. Confesso, almeno, che questo fu il mio errore, quando ebbi il primo contatto col suo lavoro. Ricordo bene che era il settembre 1967 e che l’incontro avvenne presso la Galleria di Gian Enzo Sperone a Torino, dove era sistemata una personale di Piacentino. Mesi cruciali, in cui stava per decollare l’Arte Povera. E in effetti, Sperone, con cui avevo una buona amicizia, anche sulla basa della comune stima per Piero Gilardi, mi chiese in maniera piuttosto solenne se avessi voluto “marciare” con lui e con la sua équipe in via di costituzione. Io ebbi qualche incertezza, ma per una serie di equivoci di cui eravamo tutti vittime; e Piacentino c’entrava in forte dose nel generare tali equivoci. O, detto in altre parole, il suo pseudo-minimalismo ingannava tutti, compreso Sperone, che allora non aveva affatto le idee chiare (credo) su cosa fosse in realtà l’Arte Povera, la nuova situazione emergente; in essa egli scorgeva, appunto, l’aspetto minimalista, elementari sta, di una geometria ridotta all’osso; e forse anche Celant, in quell’ora zero, nutriva gli stessi equivoci; sfuggiva a entrambi la componente informale, primordiale (Gilardi avrebbe detto microemotiva) che sarebbe entrata nel composto finale, per dargli il tocco decisivo e per distinguerlo da una stanca ripresa di arte concreto-geometrica, di quelle che assediano la contemporaneità con monotoni ritorni. Quanto a me, allergicamente avverso a quei ritorni, proprio guardando i lavori di Piacentino mi capitava di cadere nella trappola e di ritenere che mi si volesse gabellare come avvenimento nuovo null’altro che una ripresa, un trasporto di qua dell’Atlantico delle figure solide regolari in cui si era espresso Bob Morris -da lui già abbandonate per passare oltretutto alle proposte più intriganti dell’Anti-form, ovvero dell’uso dei feltri cascanti. Commedia degli errori, in quanto piacentino, già allora, a ben vedere, era dissonante da ognuna di queste piste. Le sue superfici, i suoi peduncoli, le sue sbarre e tavoli, benché senza dubbio squadrati e massicci, redatti cioè secondo un irreprensibile linguaggio geometrico, erano però tinteggiati con colori sofisticati, artificiali quant’altri mai, e pertanto lontanissimi dall’orgia del povero, dell’elementare (ferri arrugginiti, lamiere grezze) che era tipica del Minimalismo statunitense. In fondo era vero che a partire da esso si apriva la strada al successivo poverismo: occorreva appunto non lasciarsi frastornare dalle forme, portare attenzione alla libertà e disinvoltura, al carattere bruto con cui quelle venivano confezionate. Una rozza matericità premeva alle porte, invece, in Piacentino, quanta raffinatezza sofisticata! Col che disegnava una rotta esattamente contraria a quella dei Minimalisti-poveristi: la loro, rivolta verso un’ascesa e un affondo verso i valori ispirati all’elementare, al primordiale, al rozzo, quasi senza intervento artistico. Con Piacentino, al contrario, l’artista riprende tutte le sue prerogative, si afferma come artigiano, come artefice, come datore di un valore aggiunto, tale che il suo ruolo comincia esattamente dopo la natura, nella misura in cui riesce a migliorarla, a lavorarla. I viola e i rosa della tavolozza di Piacentino, appartengono a quella gamma aristocratica che è sempre stata esibita in tutti i momenti in cui l’arte ha voluto farsi preziosa; basti pensare al Manierismo. Personalmente ho sempre creduto ai fenomeni bipolari, dialettici, e quindi sono passato a teorizzare ben presto l’inevitabilità che, accanto a un polo del “povero” si dovesse determinare anche un polo opposto del “ricco”. La mia cecità fu di non accorgermi, ipso facto, che appunto un simile polo oppositivo era già in atto, e proprio in quei primissimi lavori di Piacentino. In quel momento (1969) egli ebbe il merito, di uscire dall’ambiguità, interrompendo il curioso e fuorviante connubio praticato in precedenza tra forme povere e colori ricchi, artificiosi. Egli scelse di marciare sulla via dell’artificio, abbandonando quella specie di ora zero non ben caratterizzata in un senso o nell’altro; e si inoltrò pertanto verso un macchinismo clamoroso e polemico Infatti il grande significato della stagione poverista era quello di redigere un atto di denuncia contro la macchina, e di indicare che il futuro dell’umanità sarebbe stato affidato all’elettronica e alle sue applicazioni: l’era del soffice era destinata a sostituire quella del rigido, del duro. Fedele invece a un destino anticonformista, Piacentino decideva di giocare la carta del rigido, del macchinino. Ecco quindi che egli ci offre quei suoi veicoli essenziali e concentrati che sono un monumento, un elogio eretto non già al singolo utensile, bensì al principio generale della macchina. Le sue macchine sono per così dire, collassate, sopprimono molti dettagli inutili, evidenziano pochi tratti segnaletici, estirpati dal contesto verosimile e montati, assemblati in una specie di concentrato, di quintessenza. Si ingrossano così taluni organi essenziali: assi che reggono ruote, ali moderatamente bombate e sinuose; e beninteso questi organi parchi e ridotti sono tinteggiati in modi scopertamente preziosi. Il fine è di frapporre la maggiore distanza possibile tra questi prodotti dell’industriosità umana e la naturalezza delle forme primarie, che sono poi delle non-forme. Un successivo momento di svolta nell’attività di Piacentino, cade forse verso la fine degli anni’70. egli decide che ha concesso abbastanza margine ai suoi aggregati macchinici per uscire allo scoperto e svilupparsi. È stata quella la sua fase “analitica”, come potremmo dire ricordando la corrispondente fase della storia del Cubismo. Si è trattato di una fase abbastanza descrittiva ed esplicita, in cui tra l’altro gli artefatti godevano di un notevole ingombro spaziale. In seguito Piacentino è ritornato a praticare il “collasso”, ovvero dobbiamo accreditargli una fase “sintetica” che corrisponde anche a una diminuzione dei volumi. Glia apparati macchinici si schiacciano verso la bidimensionalità, anche se mantengono la prerogativa del rilievo, dello spessore. In questo senso assistiamo quasi ad un ritorno allo pseudo-minimalismo degli inizi. È un tipo di produzione che il nostro artista pone all’insegna degli Abstract Combines: come se l’intero universo dei meccanismi fosse stato riassorbito da Flatlandia, il paese incantato di cui narra lo scrittore Abbott. La logica di queste superfici essenziali, si dispiega a meraviglia, proprio perché liberata dall’obbligo di rispettare alcune determinazioni “macchiniche”, come dire che negli esiti ultimi di Piacentino ritroviamo un certo minimalismo, ma sempre felicemente contrappuntato dall’artificiosità dei colori e anche, in fondo, delle forme. Le proposte di Piacentino, ritrovano una piena attualità, si pongono anzi con un ruolo di leadership o di pionierismo manifesto nei confronti delle ultime tendenze della ricerca, volte a ritrovare la durezza del geometrismo, in un clima però che non rinuncia a certi estri, fughe, bizzarrie. Geometrie ricche, insomma, e non povere e riduttive. Geometrie in cui dormono un’idea di funzione, un apparato macchinico, che però si guardano bene dall’esplicitarsi, dal seguire un fine utile, preferendo invece ricostruirsi sul metro di una radicale inutilità. È “come se” ci fosse una funzione, la rispondenza a un fine, ma in realtà l’oggetto prodotto si pone sulla base di un’assoluta autonomia: che è poi la condizione contemplata un tempo da Kant perché si abbia una manifestazione di bello allo stato puro.

Renato Barilli, Luglio 1988